C言語プログラミング能力認定試験の難易度を級別に解説!1級・2級・3級の違いと合格のコツ

CONTENTS

C言語プログラミング能力認定試験は、C言語のスキルを客観的に証明するための有力な資格です。

しかし、「難易度はどのくらいか?」「級によって何が違うのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、1級・2級・3級それぞれの難易度と、合格に向けた具体的な勉強法を徹底的に解説します。

結論から言えば、この試験の難易度はテキストの暗記量よりも「実際に動くコードを、いかに安全に書けるか」という実装経験に強く依存します。

そのため、シラバスの理解と小さなコード演習を往復し、評価者の視点(減点されない書き方)に慣れることが合格への近道です。

さらに、主催者の公式情報やIPA(情報処理推進機構)の公的資料を参照し、独学のブレを最小限に抑える戦略を紹介します。

C言語プログラミング能力認定試験とは?

まず、試験の全体像を正確に把握することが重要です。

この試験は、サーティファイ情報処理能力認定委員会が主催する民間の検定試験です。

試験の概要と最新の合格率

試験は、C言語の文法理解から始まり、仕様書に基づいた実践的なプログラミング能力までを測ります。

主催者であるサーティファイの公式サイトによると、2024年度の平均合格率は71.5%です。

この数値だけを見ると「比較的簡単な試験」だと誤解されがちです。

しかし、これは1級・2級・3級すべての平均値であり、級別の合格率は公開されていません。

実態として、3級・2級と最難関の1級との間には、難易度に非常に大きな壁が存在します。

なぜ今、C言語の資格が評価されるのか?

Web系開発ではJavaやPythonが主流ですが、C言語の需要がなくなることはありません。

なぜなら、C言語はハードウェアに近く、処理速度が速いという絶対的な強みがあるからです。

例えば、以下のような分野では、C言語のスキルが不可欠です。

- IoT機器:センサーや通信モジュールの制御

- 組み込みシステム:自動車のECUや家電製品

- ロボティクス:リアルタイム性が求められるロボット制御

これらの分野では、メモリ管理や実行速度が製品の品質に直結します。

そのため、C言語を正しく、安全に扱えるエンジニアの市場価値は依然として高く、本資格(特に1級)はその能力を証明する強力な武器となります。

【級別】難易度と出題範囲の徹底比較

この試験の難易度を語る上で、級別の違いを理解することは必須です。

勉強時間の目安も併記しますが、これはC言語初学者の場合であり、情報系の学生や実務経験者はより短縮できます。

3級の難易度:初心者の第一歩

- 試験形式:多肢選択式(マークシート)/ 60分

- 主な出題範囲:基本文法、制御構文、演算子、1次元配列、関数の基本

- 難易度:低い

- 勉強時間の目安:約100時間

3級は、C言語の教科書の最初の半分を理解しているかを問う入門レベルです。

C言語の学習を始めたばかりの方が、基礎知識の定着度を確認するために受験するのに最適です。

しかし、履歴書でのアピール力は限定的であるため、2級以上を目指すステップと捉えるべきです。

2級の難易度:C言語の体系的理解

- 試験形式:多肢選択式(マークシート)/ 90分

- 主な出題範囲:3級範囲に加え、ポインタの基本、構造体、標準ライブラリ関数、ファイル操作の基礎

- 難易度:普通

- 勉強時間の目安:約200時間

2級は、3級の範囲を深掘りし、C言語を体系的に理解しているかを問います。

特に、C言語の核心であるポインタの概念や、構造体を使ったデータ管理、ファイル入出力の基礎知識が求められます。

主催者によれば「約500行程度のプログラムを適切に(理路整然と、簡潔に、正しく)書ける能力」が基準とされています。

履歴書に書く場合は、最低でもこの2級の取得が推奨されます。

1級の難易度:最難関の実技試験

- 試験形式:実技試験(PC上でコーディング)/ 150分

- 主な出題範囲:2級までの全範囲に加え、仕様書に基づくプログラム設計・実装、モジュール分割、ポインタの応用、高度なファイル操作、アルゴリズムの実装

- 難易度:高い

- 勉強時間の目安:300時間以上 + 実装演習

1級は、2級・3級とは全く異なる試験です。

単なる知識問題(筆記)ではなく、実際にPCを使ってコーディングする実技試験です。

受験者には事前にテーマ(仕様書)が公開され、試験当日はその仕様書に基づいて、複数のファイル(ヘッダファイルとソースファイル)に適切に関数分割し、モジュールとして完成させる能力が求められます。

したがって、文法を知っているだけでは合格できず、「仕様を読み解く読解力」と「バグなく実装するコーディング力」が必須です。

難易度の本質は「実装力」と「安全なコード」

特に1級・2級において、難易度を決定づけるのは「知っている文法」の数ではありません。

「知っている機能をいかに正しく、安全に組み合わせられるか」が本質です。

暗記では通じない「ポインタと配列」の壁

C言語学習者が最初につまずく「ポインタ」は、この試験の最大の関門です。

例えば、「構造体の配列」を「ポインタ演算」で操作し、その結果を「ファイルに出力する」といった複合問題が出題されます。

この時、配列とポインタの違い、sizeofとstrlenの違い、文字列の終端(NULL文字)の扱いを正確に理解していないと、意図通りに動作しません。

3級・2級の筆記試験ではその「違い」を問われ、1級の実技試験ではその「実装ミス」が直接バグ(減点)につながります。

評価される「安全なコード」とは?(IPAの視点)

1級の実技試験で評価者(採点者)が見ているのは、「動けばOK」なコードではありません。

「異常系や境界値を考慮した、安全なコードか」という視点です。

これは、公的機関であるIPA(情報処理推進機構)が「セキュア・プログラミング講座」で警鐘を鳴らす、C言語特有の脆弱性に直結します。

例えば、以下のような実装ミスは、1級では致命的な減点対象となります。

- 境界チェック漏れ:サイズNの配列に対し、N個以上のデータを書き込もうとする(バッファオーバーフロー)。

- NULLポインタ参照:mallocでメモリ確保に失敗した(NULLが返された)のに、チェックせず使おうとする。

- ファイルI/Oの戻り値無視:fopenが失敗した(NULL)のに、fwriteしようとする。

- 文字列終端忘れ:文字列を配列にコピーした後、最後にNULL文字を設定し忘れる。

したがって、難易度が高いとは、これらの「落とし穴」を回避する実装力を問われることに他なりません。

級別|合格に向けた具体的な勉強法とロードマップ

難易度の本質を理解した上で、具体的な学習戦略を立てましょう。

3級・2級(筆記)の効率的な学習戦略

まず、3級・2級は筆記試験(マークシート)であり、知識のインプットが中心です。

1. 参考書を1冊決めて通読する

市販のC言語入門書や、本試験の公式テキスト・問題集を1冊選び、まずは最後まで通読します。この段階では完璧に理解できなくても構いません。

2. サンプルコードを必ず「手で書く」(写経)

参考書のサンプルコードを読むだけでなく、必ず自分の手でエディタに打ち込み(写経し)、コンパイルして実行します。エラーが出たら、それも学習のチャンスです。

3. 過去問・問題集を解く

知識がある程度定着したら、ひたすら公式問題集や過去問を解きます。2級では、特にポインタと構造体の問題で「なぜその答えになるのか」を図(メモリマップ)を書きながら理解することが重要です。

1級(実技)を突破する実践トレーニング

一方で、1級はアウトプット(実装)が全てです。

しかし、やみくもにコードを書いても実装力は上がりません。次の手順で「減点されない」トレーニングを積みます。

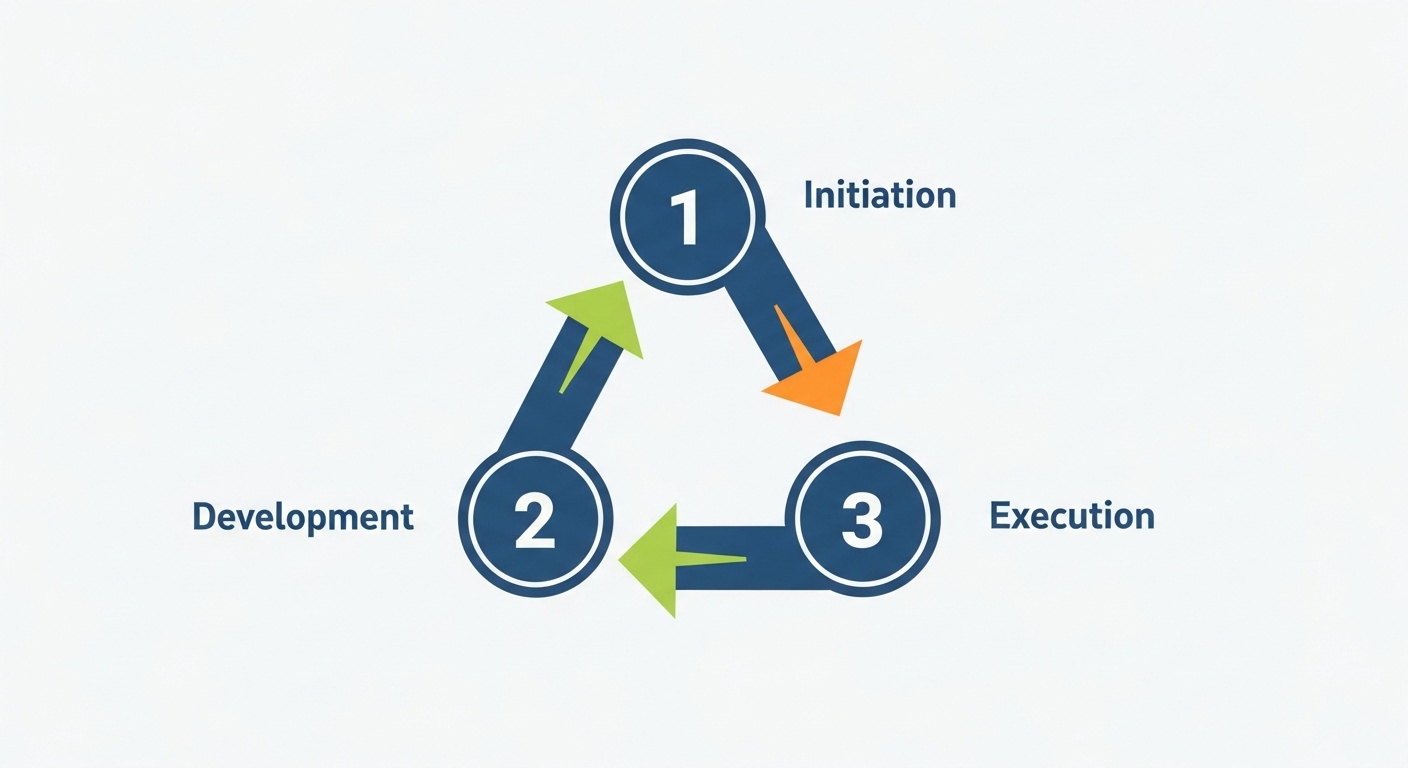

1. 仕様を「日本語」で定義する(設計)

まず、公式サンプル問題の仕様書を読み、「入力は何か」「出力は何か」「制約条件(最大N件など)は何か」「異常系(ファイルがない等)はどう振る舞うか」を自分の言葉で箇条書きにします。

2. データ構造と関数を設計する

次に、その仕様を実現するために最適な「データ構造」を決めます(例:構造体配列)。そして、処理を「関数」に分割します(例:loadData、sortData、printData)。main関数はシンプルに保ちます。

3. 「安全な実装」を徹底する(実装)

前述したIPAの視点を持ち、常に入力長と書き込み長を比較し、mallocやfopenの戻り値(NULLチェック)を必ず行い、バッファオーバーフローを防ぐ安全な関数(例:strncpy、snprintf)を使います。

4. 「境界値テスト」を自分で行う(テスト)

「正常系」が動いたら満足してはいけません。1級で差がつくのはテストです。以下の「境界」と「異常」を必ずテストします。

- 正常系:通常のデータ

- 境界系:データが0件の場合、データが仕様上の最大件数(例:100件)の場合、文字列長が最大の場合

- 異常系:入力ファイルが存在しない場合、メモリ確保に失敗した場合、不正な入力(数値に文字)が入った場合

この「設計→実装→テスト」のサイクルを、時間を計りながら回すことが、1級合格への最短ルートです。

独学で失敗しないための「プロのコツ」チェックリスト

最後に、独学者が陥りがちな「バグの癖」を防ぎ、減点を回避するためのベストプラクティスをまとめます。

学習中、常にこのチェックリストを意識してください。

- 仕様の日本語化:入力・出力・制約・異常系をテキスト化しましたか?

- データ構造の先決:データをどう持つか(配列か、構造体か)をコーディング前に決めましたか?

- 関数粒度:1つの関数は1つの責務(役割)になっていますか? main関数が肥大化していませんか?

- 文字列は安全第一:strlenとsizeofの違いを理解していますか? 文字列終端を保証していますか? getsを使っていませんか?

- ポインタの安全:mallocの後のNULLチェックと、ペアになるfreeを記述しましたか?

- I/Oの安全:fopenやscanfの戻り値をチェックし、失敗時のエラー処理分岐を書きましたか?

- テストの型:正常系・境界系・異常系の3分類でテストケースを作成しましたか?

まとめ:難易度は「実装と検証の回転数」で決まる

本記事では、C言語プログラミング能力認定試験の難易度を、級別(1級・2級・3級)に徹底解説しました。

まず、難易度は「文法暗記量」より「実装と検証の回転数」で決まります。

特に3級・2級(筆記)と、1級(実技)の間には難易度に大きな壁があります。

しかし、やみくもに問題集を解くだけでは、1級の「境界条件」や「エラー処理」の落とし穴にはまります。

そのため、合格への戦略は明確です。

- 知識の定着(2級・3級):参考書と問題集で、特にポインタと構造体の基礎を固める。

- 安全な実装(1級):仕様(入力・出力・異常系)を日本語で定義し、IPAが示すセキュアコーディング(境界チェック、NULLチェック)を徹底する。

- 徹底的なテスト(1級):正常系・境界系・異常系のテストを自ら行い、減点要素を潰す。

したがって、今日のアクションは、まず受験する級を決め、サーティファイ公式サイトで最新のシラバスを確認することです。

次に、1級を目指す方は、小さな課題(例:CSVファイルの読み込みと集計)を選び、「仕様の日本語化 → 関数分割 → 境界テスト作成」を実行してみましょう。

ドライブラインは「未経験からエンジニア」を本気で応援します

ドライブラインでは、社会人を含む未経験者がエンジニアへキャリアチェンジできる実践的な育成カリキュラムを提供しています。設計・開発・テスト・運用まで、現場で通用するスキルを体系的に学べます。

実務直結カリキュラム

要件定義〜Git運用・レビューまで、実践形式で習得可能。

メンター伴走型サポート

現役エンジニアが1on1で学習とポートフォリオを支援。

SE志向の育成

PG止まりから脱却し、上流工程を担える人材へ。

転職・案件参画サポート

OJT・案件参画・キャリア設計まで一貫支援。

「未経験から本気でエンジニアを目指したい」あなたへ。まずは採用ページをチェックしてください。