【2025年最新】AI活用事例15選|業界別の成功例から導入手順まで徹底解説

CONTENTS

- 1 なぜ今、AI活用事例を学ぶべきなのか?【最新データ】

- 2 【技術カテゴリ別】AIで実現できること

- 3 【業界別】AI活用の成功事例と実装のポイント

- 3.1 製造業:品質向上と生産性改善

- 3.2 小売・EC:顧客体験の向上と在庫最適化

- 3.3 金融:不正検知の高度化と審査の迅速化

- 3.4 医療・ヘルスケア:診断支援と業務効率化

- 3.5 物流・運輸:配送ルート最適化と倉庫内作業の自動化

- 3.6 カスタマーサポート:問い合わせ対応の自動化と顧客満足度向上

- 3.7 人事・採用:採用業務の効率化と最適なマッチング

- 3.8 マーケティング:広告配信の最適化とコンテンツ生成

- 3.9 不動産:物件査定の精度向上と顧客マッチング

- 3.10 教育:学習支援の個別最適化と業務効率化

- 3.11 農業:収穫量予測と栽培環境の最適化

- 3.12 建設:工事進捗管理と安全性向上

- 3.13 エネルギー:需要予測と設備保全の最適化

- 3.14 飲食:需要予測と在庫管理の最適化

- 3.15 保険:リスク評価の精緻化と査定業務の効率化

- 3.16 通信:ネットワーク障害の予測と顧客対応の最適化

- 4 失敗しないAI導入プロセス【実践5ステップ】

- 5 【最重要】AI活用のためのデータ品質とガバナンス設計

- 6 AI導入の投資対効果(ROI)を最大化する方法

- 7 AI導入でよくある失敗パターンと対策

- 8 2025年以降のAI活用トレンド

- 9 まとめ:事例に学び、スモールスタートでAI活用を成功させよう

AIの活用は、単なる業務効率化の手段から、新たな顧客価値を創造し、企業の競争優位性を確立するための必須戦略へと進化しています。しかし、「他社はどのようにAIを活用して成功しているのか」「自社で導入するには何から始めるべきか」といった具体的な疑問をお持ちの担当者様も多いのではないでしょうか。

本記事では、AI導入を検討しているすべてのビジネスパーソンに向けて、業界別の具体的な成功事例から、失敗しないための導入プロセス、そしてガバナンス体制の構築まで、最新のデータを交えながら網羅的に解説します。

なぜ今、AI活用事例を学ぶべきなのか?【最新データ】

AIへの投資は世界的に加速しています。最新の市場調査では、世界のAI市場は2030年には1兆8,470億ドルに達すると予測されており、この巨大な潮流に乗り遅れることは大きな機会損失に繋がりかねません。

一方で、日本国内においても状況は急速に変化しています。総務省の「令和6年版 情報通信白書」によれば、既に72%もの企業が何らかの形でAIを導入しています。

したがって、成功事例を学ぶことは、自社が直面する課題を解決するための具体的なヒントを得るだけでなく、投資対効果の高いAI活用の勘所を掴むための最短ルートなのです。さらに、競合他社との差別化を図り、持続的な成長を実現するためにも、今すぐ行動を起こす必要があります。

【技術カテゴリ別】AIで実現できること

AIと一言で言っても、その技術は多岐にわたります。ここでは代表的な技術と、それによって何ができるのかを整理します。

- 画像認識:カメラや画像データから特定の物体や異常を検出します。例えば、製造ラインでの不良品検知や、店舗での顧客動線分析などに活用されています。

- 音声認識:人間の話す声をテキストデータに変換します。議事録の自動作成や、音声操作によるハンズフリー業務などが代表的な活用例です。

- 自然言語処理(NLP):テキストデータの意味を解析し、分類や生成を行います。AIチャットボットによる問い合わせ対応や、顧客レビューの感情分析などに使われています。

- 予測分析:過去のデータから将来の数値を予測します。売上・需要予測や、顧客の離反(チャーン)予測などが典型的な用途です。

- 生成AI:テキスト、画像、音声などをゼロから生成します。広告コピーの自動生成、デザイン案の作成、プログラムコードの生成など、クリエイティブ領域での活用が進んでいます。

【業界別】AI活用の成功事例と実装のポイント

ここでは、主要5業界におけるAIの活用事例を、「課題」「AIによる解決策」「導入効果」「成功のポイント」の4点で具体的に解説します。それぞれの業界における実践的なノウハウを学び、自社での導入に役立ててください。

製造業:品質向上と生産性改善

課題:熟練作業員の勘と経験に頼った目視での不良品検知は、精度にばらつきがあり、人手不足も深刻化していました。また、検品担当者の疲労による見落としも発生しやすく、品質の安定化が課題となっていました。

AIによる解決策:製造ラインに高解像度カメラと画像認識AIを導入しました。良品の画像データを数万枚単位で学習させ、製品の微細な傷や汚れをリアルタイムで自動検知する仕組みを構築しています。

導入効果:検品精度が99%以上に向上し、不良品の流出を未然に防止できました。さらに、検品作業にかかる工数を80%削減し、人的リソースをより付加価値の高い業務に再配置することが可能になりました。

成功のポイント:様々な照明条件下での製品画像を大量に学習させ、AIの認識精度を高めたことが重要でした。また、検知した不良データを即座に現場へフィードバックし、原因究明に繋げる運用フローを確立したことも成功要因です。

小売・EC:顧客体験の向上と在庫最適化

課題:膨大な商品数の中から、顧客一人ひとりの好みに合った商品を提案できず、機会損失が発生していました。特に新規顧客に対しては、過去の購買データがないため、効果的なレコメンドが困難でした。

AIによる解決策:顧客の購買履歴や閲覧履歴を分析するAIレコメンドエンジンを導入しました。ECサイトやアプリ上で、個々の顧客に最適化された商品をリアルタイムで提案し、パーソナライズされた購買体験を実現しています。

導入効果:レコメンド経由の購入率が1.5倍に向上し、顧客単価も15%アップしました。さらに、在庫の回転率が改善し、廃棄ロスの削減にも貢献しています。

成功のポイント:購買データだけでなく、「カートに入れたが購入しなかった商品」や「長時間閲覧した商品」などのデータも活用し、潜在的なニーズを捉えたことが重要でした。加えて、新商品や季節商品を反映させるなど、レコメンドのロジックを定期的に更新したことも成功要因です。

金融:不正検知の高度化と審査の迅速化

課題:巧妙化するクレジットカードの不正利用を手作業で検知するには限界があり、被害が拡大していました。特に深夜や週末など、監視体制が手薄になる時間帯が狙われやすい傾向にありました。

AIによる解決策:過去の不正利用パターンをAIに学習させ、リアルタイムで取引データを監視する不正検知システムを導入しました。「普段の利用場所と異なる」「高額な取引が連続する」といった異常な兆候を即座に検知し、アラートを発する仕組みです。

導入効果:不正利用の検知率が30%向上し、被害額を年間数億円単位で抑制できました。また、24時間365日の監視体制を実現し、顧客からの信頼も大幅に向上しています。

成功のポイント:AIの検知スコアと人間の専門家による最終判断を組み合わせることで、誤検知を減らし精度を担保したことが重要でした。さらに、新たな不正手口を継続的に学習させる運用体制を構築したことも成功要因です。

医療・ヘルスケア:診断支援と業務効率化

課題:医師の長時間労働が問題となる中、膨大な数の医療画像(MRI、CTなど)の読影に多大な時間がかかっていました。特に専門医が不足する地域では、診断の遅れが患者の予後に影響を与えるケースもありました。

AIによる解決策:AI画像診断支援システムを導入しました。AIが医療画像を解析し、病変の疑いがある箇所をハイライト表示することで、医師の読影をサポートしています。

導入効果:読影時間が一人あたり平均25%短縮されました。また、微小な病変の見落とし防止にも繋がり、診断の質の向上に貢献しています。結果として、患者満足度も向上しました。

成功のポイント:AIを「最終判断者」ではなく、あくまで医師を支援する「セカンドオピニオン」と位置づけたことが重要でした。導入にあたり、医師会や関連学会のガイドラインを遵守し、倫理的な配慮を徹底したことも成功要因です。

物流・運輸:配送ルート最適化と倉庫内作業の自動化

課題:配送ドライバーの経験と勘に頼ったルート設定は非効率で、燃料費の増大や配送遅延の原因となっていました。特に繁忙期には、非効率なルート設定により残業時間が増加し、労働環境の悪化にも繋がっていました。

AIによる解決策:交通状況、天候、配送先の時間指定などのデータをリアルタイムで分析し、最適な配送ルートと順番を自動で算出するAI配車システムを導入しました。

導入効果:総走行距離を平均15%削減し、燃料費とCO2排出量を大幅にカットできました。さらに、配送効率が向上し、ドライバー一人あたりの配送件数が10%増加しています。労働時間の削減にも成功し、働きやすい環境の実現に貢献しました。

成功のポイント:過去の走行実績データ(実測値)をAIに学習させ、予測精度を高めたことが重要でした。加えて、急な配送依頼にも対応できる柔軟な再計算機能を備えていたことも成功要因です。

カスタマーサポート:問い合わせ対応の自動化と顧客満足度向上

課題:顧客からの問い合わせが急増する中、オペレーターの対応が追いつかず、待ち時間の長さが顧客満足度を低下させていました。特に営業時間外の問い合わせには対応できず、機会損失も発生していました。

AIによる解決策:自然言語処理を活用したAIチャットボットを導入し、よくある質問に自動で回答する仕組みを構築しました。複雑な問い合わせについては、適切なオペレーターへスムーズにエスカレーションする機能も実装しています。

導入効果:問い合わせ全体の70%をAIが自動対応し、オペレーターの業務負荷を大幅に軽減しました。また、24時間365日対応が可能になり、顧客満足度が20%向上しています。

成功のポイント:過去の問い合わせデータを徹底的に分析し、頻出する質問パターンを特定したことが重要でした。さらに、AIの回答内容を定期的に見直し、最新の商品情報やサービス内容を反映させる運用体制を構築したことも成功要因です。

人事・採用:採用業務の効率化と最適なマッチング

課題:大量の応募書類を人事担当者が一つひとつ確認するには膨大な時間がかかり、優秀な人材を見逃すリスクもありました。特に繁忙期には、書類選考だけで数週間を要するケースもありました。

AIによる解決策:応募者の履歴書や職務経歴書をAIが自動で分析し、求める人材像とのマッチング度をスコア化するシステムを導入しました。過去の採用成功事例をAIに学習させ、採用後の活躍度合いを予測する機能も実装しています。

導入効果:書類選考にかかる時間を60%削減し、人事担当者は面接や候補者との対話により多くの時間を割けるようになりました。また、採用後のミスマッチが30%減少し、定着率も向上しています。

成功のポイント:AIの判定結果を参考情報として活用し、最終的な採用判断は必ず人間が行うプロセスを徹底したことが重要でした。また、特定の属性に偏った判定をしないよう、バイアス検証を定期的に実施したことも成功要因です。

マーケティング:広告配信の最適化とコンテンツ生成

課題:広告予算の配分が経験則に頼りがちで、効果測定も不十分なため、ROI(投資対効果)が見えづらい状況でした。また、ターゲット顧客に響くクリエイティブの制作にも時間とコストがかかっていました。

AIによる解決策:顧客の属性や行動データを分析し、最適な広告配信タイミングとチャネルを自動で選定するAI広告運用ツールを導入しました。さらに、生成AIを活用して広告コピーやビジュアル案を複数パターン自動生成し、A/Bテストで最適なクリエイティブを選定しています。

導入効果:広告のクリック率が35%向上し、コンバージョン率も20%改善しました。また、クリエイティブ制作にかかる時間を50%削減し、マーケティングチームはより戦略的な業務に集中できるようになりました。

成功のポイント:複数のAIツールを連携させ、データ収集から分析、配信、効果測定までを一気通貫で自動化したことが重要でした。また、生成AIの出力結果を必ず人間がチェックし、ブランドイメージに合致しているかを確認するプロセスを設けたことも成功要因です。

不動産:物件査定の精度向上と顧客マッチング

課題:不動産の査定は経験豊富な営業担当者の主観に依存する部分が大きく、査定額にばらつきが生じていました。また、顧客の希望条件に合った物件を提案するにも時間がかかり、商談機会を逃すケースもありました。

AIによる解決策:過去の成約データ、周辺環境、築年数、間取りなどの情報をAIが分析し、適正な査定額を算出するシステムを導入しました。また、顧客の希望条件と物件情報をマッチングし、最適な物件を自動で提案する機能も実装しています。

導入効果:査定の精度が向上し、査定額と成約額の乖離率が15%減少しました。また、顧客への物件提案スピードが3倍に向上し、成約率も25%アップしています。

成功のポイント:地域ごとの市場動向や季節変動などの外部要因も学習データに含め、AIの予測精度を高めたことが重要でした。さらに、AIの査定結果を営業担当者が確認し、個別事情を加味して最終調整するプロセスを設けたことも成功要因です。

教育:学習支援の個別最適化と業務効率化

課題:学習者一人ひとりの理解度や進捗状況に応じた指導を行うには、教員の負担が大きく、個別対応が困難でした。特に大人数のクラスでは、学習が遅れている生徒を十分にサポートできないケースもありました。

AIによる解決策:学習者の回答データや学習履歴をAIが分析し、苦手分野を特定して最適な問題を自動で出題するアダプティブラーニングシステムを導入しました。また、採点業務を自動化し、教員の業務負荷を軽減しています。

導入効果:学習者の理解度が平均15%向上し、特に苦手科目の克服に効果が見られました。また、教員の採点・管理業務にかかる時間が40%削減され、生徒との対話や指導計画の立案により多くの時間を使えるようになりました。

成功のポイント:AIを「教員の代替」ではなく「教育の質を高める支援ツール」と位置づけ、教員と学習者双方にとって使いやすいインターフェースを設計したことが重要でした。また、学習データの取り扱いについて保護者や学習者に透明性を持って説明したことも成功要因です。

農業:収穫量予測と栽培環境の最適化

課題:天候や病害虫の影響により収穫量が不安定で、経営計画が立てづらい状況でした。また、熟練農家の勘と経験に頼った栽培管理は、技術継承が難しく、新規就農者にとってはハードルが高いという課題もありました。

AIによる解決策:気象データ、土壌データ、過去の収穫実績をAIが分析し、最適な栽培環境(水やり、施肥のタイミングなど)を提案するシステムを導入しました。また、ドローンやセンサーから取得した画像データを解析し、病害虫の早期発見を実現しています。

導入効果:収穫量が平均20%向上し、品質のばらつきも減少しました。また、病害虫被害を早期に発見できるようになり、農薬使用量を30%削減することにも成功しています。

成功のポイント:地域の気候特性や土壌条件に合わせてAIモデルをカスタマイズし、現場の実情に即した提案を行えるようにしたことが重要でした。また、熟練農家の知見をAIの学習データに組み込み、技術継承の仕組みとしても活用したことも成功要因です。

建設:工事進捗管理と安全性向上

課題:工事現場の進捗状況を把握するには現場監督が頻繁に巡回する必要があり、大規模プロジェクトでは管理負荷が非常に高くなっていました。また、作業員の安全確保も重要な課題でした。

AIによる解決策:ドローンで撮影した現場画像をAIが解析し、工事の進捗状況を自動で把握するシステムを導入しました。また、作業員がヘルメットを着用しているか、危険エリアに立ち入っていないかをAIカメラが監視し、異常があればアラートを発する仕組みも実装しています。

導入効果:進捗管理にかかる時間が50%削減され、遅延リスクの早期発見が可能になりました。また、安全管理が強化され、労働災害の発生件数が40%減少しています。

成功のポイント:現場監督とAIの役割分担を明確にし、AIは定量的なデータ収集と異常検知に特化させたことが重要でした。さらに、現場作業員にもAI導入の意義を丁寧に説明し、協力を得られる体制を構築したことも成功要因です。

エネルギー:需要予測と設備保全の最適化

課題:電力需要の予測精度が低いと、供給過多による無駄や供給不足によるリスクが発生していました。また、発電設備の突発的な故障は、大きな経済的損失と社会的影響をもたらす可能性がありました。

AIによる解決策:気象データ、過去の需要実績、イベント情報などをAIが分析し、電力需要を高精度で予測するシステムを導入しました。また、設備から収集したセンサーデータをAIが監視し、故障の予兆を検知する予知保全システムも実装しています。

導入効果:需要予測の精度が向上し、無駄なエネルギー生産を15%削減できました。また、設備の突発的な故障が50%減少し、メンテナンスコストも30%削減しています。

成功のポイント:複数のデータソースを統合し、多角的な視点から需要を予測したことが重要でした。また、予知保全については過去の故障データを詳細に分析し、故障パターンをAIに学習させたことも成功要因です。

飲食:需要予測と在庫管理の最適化

課題:来店客数の予測が難しく、食材の過剰発注による廃棄ロスや、逆に品切れによる販売機会損失が頻繁に発生していました。特に天候や曜日、イベントなどの影響を正確に予測することが困難でした。

AIによる解決策:過去の売上データ、気象情報、周辺イベント情報などをAIが分析し、来店客数と必要な食材量を予測するシステムを導入しました。また、賞味期限が近い食材を優先的に使用するようレシピ提案を行う機能も実装しています。

導入効果:食材廃棄率が35%減少し、コスト削減に大きく貢献しました。また、品切れによる機会損失も20%減少し、顧客満足度が向上しています。

成功のポイント:店舗ごとの立地特性や顧客層の違いを考慮し、各店舗に最適化された予測モデルを構築したことが重要でした。また、現場スタッフがAIの予測結果を簡単に確認できる仕組みを整えたことも成功要因です。

保険:リスク評価の精緻化と査定業務の効率化

課題:保険商品のリスク評価は膨大なデータを扱うため、従来の手法では時間がかかり、個々の契約者に最適な保険料設定が困難でした。また、保険金の査定業務も人手に頼る部分が多く、業務負荷が高い状況でした。

AIによる解決策:契約者の属性、過去の事故データ、健康状態などをAIが分析し、個別のリスクレベルを算出するシステムを導入しました。また、保険金請求時の書類審査をAIが自動化し、必要に応じて人間の査定士にエスカレーションする仕組みも構築しています。

導入効果:リスク評価の精度が向上し、適正な保険料設定が可能になりました。また、査定業務にかかる時間が45%短縮され、顧客への支払いスピードも向上しています。

成功のポイント:個人情報の取り扱いについて厳格なセキュリティ基準を設け、顧客の信頼を確保したことが重要でした。また、AIの判定理由を可視化し、査定の透明性を高めたことも成功要因です。

通信:ネットワーク障害の予測と顧客対応の最適化

課題:ネットワーク障害が発生すると、多数の顧客に影響が及び、問い合わせが殺到して対応が追いつかない状況でした。また、障害の原因特定と復旧にも時間がかかっていました。

AIによる解決策:ネットワーク機器から収集した大量のログデータをAIが監視し、障害の予兆を検知するシステムを導入しました。また、顧客からの問い合わせ内容をAIが分類し、適切な対応方法を提示する仕組みも実装しています。

導入効果:障害の事前検知により、大規模な障害発生を60%削減できました。また、問い合わせ対応の効率が向上し、平均対応時間が40%短縮しています。

成功のポイント:過去の障害発生パターンを詳細に分析し、予兆となる指標を特定したことが重要でした。また、AIによる自動対応と人間のオペレーターによる対応を適切に使い分け、顧客満足度を維持したことも成功要因です。

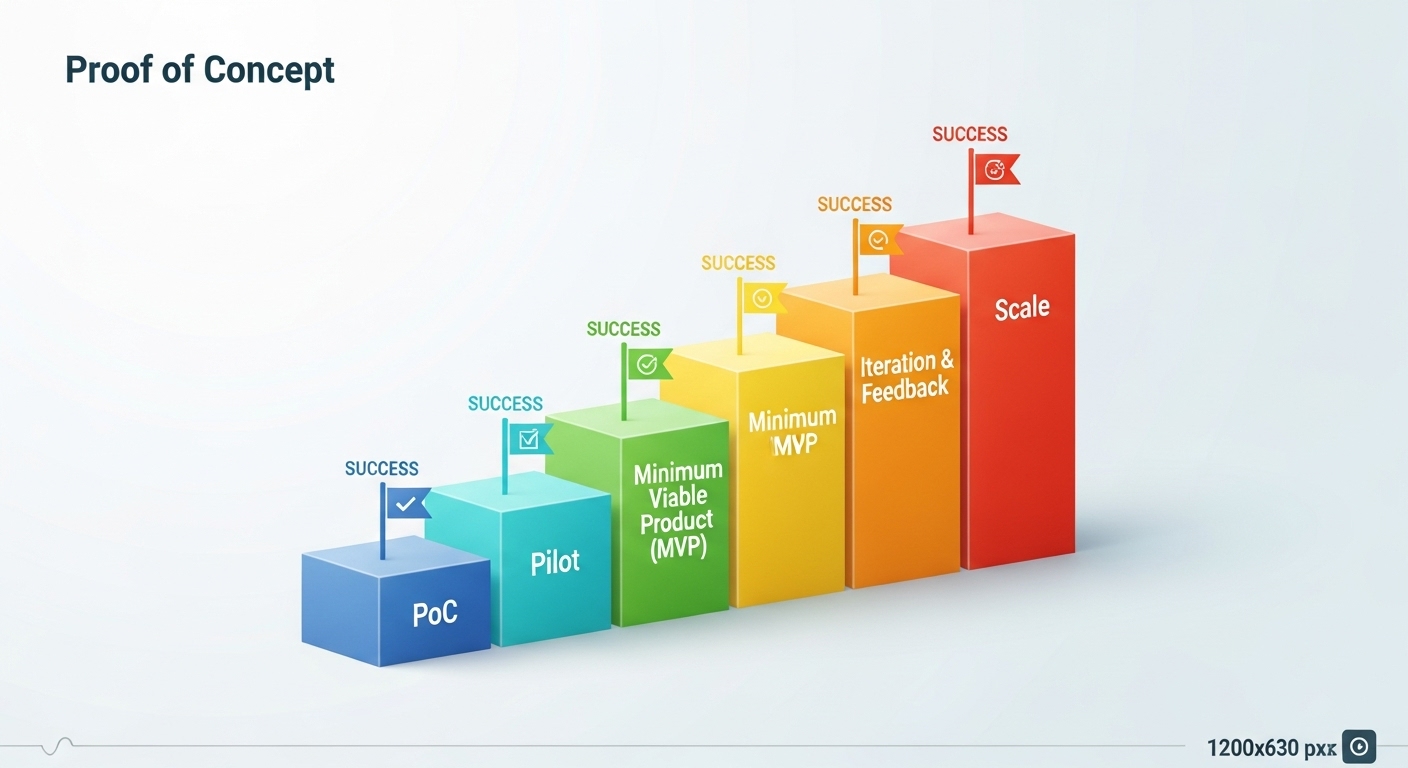

失敗しないAI導入プロセス【実践5ステップ】

成功事例の裏側には、必ず計画的な導入プロセスが存在します。以下の5ステップで、着実にプロジェクトを進めましょう。それぞれのステップを丁寧に実行することが、AI導入成功への近道です。

Step 1: 課題の明確化とKPI設定

まず、「AIで何を解決したいのか」を具体的に定義します。例えば、「検品ミス率を3%から0.5%に削減する」「カスタマーサポートの応答時間を平均5分から2分に短縮する」など、数値で測定可能なKPIを設定することが成功の第一歩です。

さらに、課題の優先順位を明確にし、最もインパクトが大きく、かつ実現可能性の高いテーマから着手することが重要です。複数の課題を同時に解決しようとすると、プロジェクトが複雑化し失敗リスクが高まります。

Step 2: PoC(概念実証)による効果検証

いきなり大規模な投資はせず、まずは小規模なPoCで効果を検証します。一部門・一業務にスコープを絞り、1〜2ヶ月でROI(投資対効果)が見合うかを判断します。

この段階では、完璧なシステムを目指すのではなく、「本当に効果が出るのか」を迅速に検証することが目的です。したがって、必要最小限の機能に絞り、スピード重視で進めることが重要です。

Step 3: データ収集と品質担保

AIの精度はデータの質と量で決まります。必要なデータを特定し、欠損値や表記揺れなどをクレンジング(前処理)するプロセスが不可欠です。

また、データ収集の段階から、個人情報保護やセキュリティに配慮することも重要です。特に、顧客データや機密情報を扱う場合は、社内の情報セキュリティ部門と連携し、適切な管理体制を構築しましょう。

Step 4: モデル開発と業務システムへの統合

PoCで得た知見を基に、本格的なAIモデルを開発し、既存の業務フローに組み込みます。現場の担当者がスムーズに利用できるよう、UI/UXの設計も重要です。

一方で、既存システムとの連携には技術的な課題が伴うことも少なくありません。そのため、IT部門や外部ベンダーと密に連携し、段階的に統合を進めることが成功のポイントです。

Step 5: 運用・評価・継続的改善

導入後もKPIを継続的にモニタリングし、AIモデルの再学習やチューニングを行います。AIの性能を維持・向上させるための運用体制を構築することが重要です。

さらに、現場からのフィードバックを積極的に収集し、改善サイクルを回すことが不可欠です。AIは導入して終わりではなく、継続的に進化させていくものだという認識を組織全体で共有しましょう。

【最重要】AI活用のためのデータ品質とガバナンス設計

AIを安全かつ持続的に活用するためには、技術導入と並行してガバナンス体制を構築することが不可欠です。特に、AIの判断にバイアスがかかっていないか、個人情報を適切に扱えているかといった点は、企業の信頼を大きく左右します。

経済産業省などが公開している「AI事業者ガイドライン」を参考に、自社のAI利用ポリシーを策定しましょう。また、AI倫理に関する社内教育を実施し、全従業員がガバナンスの重要性を理解することも大切です。

ガバナンスのチェックリスト

- AIの判断による不利益が生じないよう、人間による最終確認プロセスは存在するか?

- 学習データに個人情報や機密情報が含まれる場合の、適切なマスキング処理は行われているか?

- AIの判断根拠を可能な限り説明できる仕組み(説明可能性)は確保されているか?

- AIの利用について、顧客や従業員への透明性は担保されているか?

- 定期的なバイアス検証と監査の仕組みは整備されているか?

- AIによる意思決定に関する責任の所在は明確になっているか?

これらのチェックリストを定期的に見直し、ガバナンス体制を継続的に改善していくことが重要です。そのため、経営層を含めた全社的な取り組みとして、AI活用を推進していく必要があります。

AI導入の投資対効果(ROI)を最大化する方法

AI導入において、投資対効果を明確にすることは経営層の理解を得るために不可欠です。ここでは、ROIを最大化するための具体的なアプローチを解説します。

まず、AI導入による効果を「コスト削減」と「売上向上」の2軸で整理します。例えば、業務自動化によって削減できる人件費や、品質向上によって防げる損失額などを具体的に算出します。

一方で、売上向上効果については、レコメンドエンジンによる顧客単価の上昇や、需要予測による販売機会の増加などを定量化します。さらに、導入にかかる初期コストと運用コストを正確に見積もり、投資回収期間を明確にすることが重要です。

また、短期的な効果だけでなく、長期的な競争優位性の獲得や、従業員の働きやすさ向上といった無形の効果も考慮に入れましょう。これらを総合的に評価することで、より説得力のある投資判断が可能になります。

AI導入でよくある失敗パターンと対策

AI導入プロジェクトの失敗には、いくつかの共通パターンが存在します。ここでは代表的な失敗例と、その対策を解説します。

失敗パターン1:目的が不明確なまま導入を進める

「とりあえずAIを導入しよう」という曖昧な目的では、プロジェクトは必ず失敗します。したがって、「何のために」「どの業務を」「どれだけ改善するのか」を明確に定義してから着手することが重要です。

失敗パターン2:データの準備を軽視する

AIの精度はデータの質に大きく依存します。しかし、多くの企業がデータ収集・整備の工数を過小評価しています。プロジェクト全体の50〜70%の時間をデータ準備に充てる覚悟が必要です。

失敗パターン3:現場の理解を得ないまま導入する

経営層やIT部門だけでプロジェクトを進めると、現場からの協力が得られず、運用段階で行き詰まります。そのため、導入初期から現場担当者を巻き込み、彼らの意見を反映させることが成功の鍵です。

失敗パターン4:完璧を目指しすぎる

最初から100点満点のシステムを目指すと、開発期間が長期化し、ビジネス環境の変化に対応できなくなります。したがって、まずは60〜70点のシステムを早期にリリースし、フィードバックを得ながら改善していくアプローチが有効です。

失敗パターン5:運用体制を整備しない

AIは導入後も継続的なメンテナンスが必要です。しかし、運用体制を整備せずに導入すると、徐々に精度が低下し、使われなくなってしまいます。導入前に運用担当者とプロセスを明確にしておくことが重要です。

2025年以降のAI活用トレンド

AI技術は日々進化しており、今後さらに多様な活用方法が登場すると予測されます。ここでは、2025年以降に注目すべきAI活用のトレンドを紹介します。

まず、生成AIの活用がさらに加速します。テキストや画像だけでなく、動画や音声、3Dモデルなど、より複雑なコンテンツを生成する技術が実用化されつつあります。これにより、クリエイティブ業務の生産性が飛躍的に向上するでしょう。

さらに、マルチモーダルAI(テキスト、画像、音声などを統合的に処理するAI)の普及により、より人間に近い理解力を持ったシステムが実現します。例えば、会議の音声と資料を同時に解析し、自動で議事録を作成するといった用途が考えられます。

また、エッジAI(デバイス側で処理を行うAI)の発展により、クラウドに依存せずリアルタイムで処理できる用途が拡大します。これは、製造現場や医療現場など、通信遅延が許されない領域で特に重要です。

一方で、AI規制の動きも強まっています。EUのAI規制法をはじめ、各国でAIの安全性や倫理に関する法整備が進んでいます。そのため、企業は技術導入と並行して、コンプライアンス体制の強化も必要になります。

まとめ:事例に学び、スモールスタートでAI活用を成功させよう

本記事では、業界別の具体的なAI活用事例15選から、失敗しないための導入プロセス、そしてガバナンスの重要性までを網羅的に解説しました。

成功事例に共通しているのは、壮大な計画を立てるだけでなく、明確な課題に対して小さく始め、効果を検証しながら段階的に拡大している点です。また、技術導入だけでなく、現場の理解を得ることや、ガバナンス体制の構築といった、人と組織の側面も重視しています。

したがって、AI活用を成功させるための次の一歩は、自社の課題を洗い出し、最もインパクトが大きく、かつ実現可能性の高いテーマを1つ選んでPoCを計画することです。完璧を目指すのではなく、まずは小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

さらに、AI導入は単なるIT投資ではなく、ビジネスモデル全体を見直す機会でもあります。本記事で紹介した事例やプロセスを参考に、貴社のビジネスを次のステージへと進化させる一歩を踏み出してください。AI活用の成功は、着実な準備と継続的な改善の先にあります。