現場目線でわかるJavaのexecuteメソッド|よくある落とし穴と設計改善

CONTENTS

Javaや、かつて主流だったSeasar2、そして現代のSpring Frameworkなどを扱う開発現場では、executeメソッドという名前の処理に遭遇することがあります。

しかし、開発経験が浅いエンジニアにとっては「なぜこのメソッドで動くのか」「内部処理が見えにくくデバッグがしづらい」と感じることも多いでしょう。

特に、レガシーシステムの保守・改修プロジェクトでは、このexecuteメソッドがロジックの肥大化を招き、深刻な技術的負債となっているケースも少なくありません。

そこで本記事では、Java開発の現場で実際に遭遇しやすいexecuteメソッドの文脈の違いを整理します。さらに、保守性を著しく下げる「落とし穴」と、それを回避するための具体的な設計・リファクタリング手法を、現場の目線で徹底的に解説します。

executeメソッドとは?3つの文脈を理解する

まず前提として、「execute(実行する)」は非常に汎用的な英単語です。そのため、Javaのエコシステム内でも、全く異なる目的でexecuteという名前のメソッドが複数存在します。したがって、この文脈の違いを理解しないままコードを読むと、処理を誤読する原因になります。

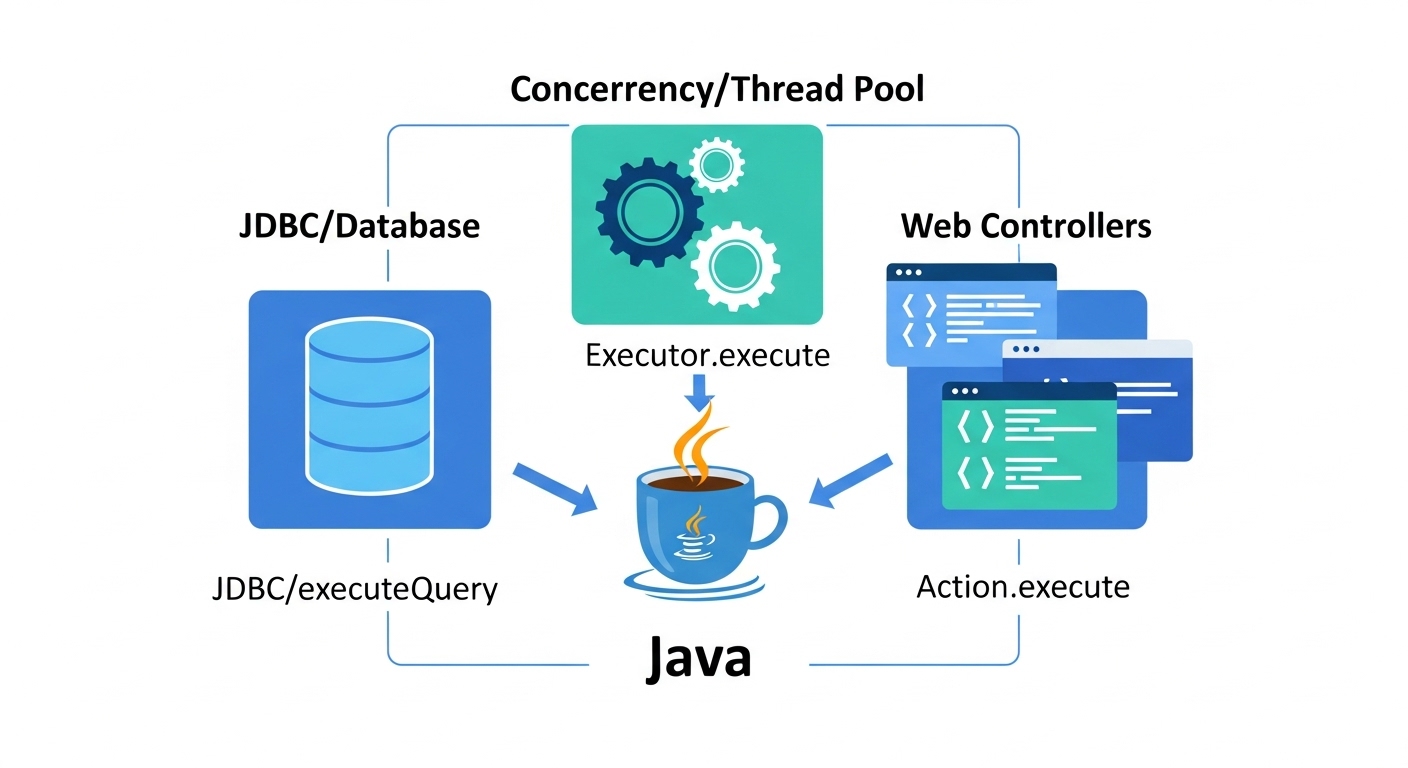

現場で遭遇するexecuteは、主に以下の3つの文脈に分類できます。

文脈①:【JDBC】データベース操作の実行

Javaがデータベースとやり取りするJDBC APIにおいて、PreparedStatementインターフェースにexecuteメソッドが存在します。これは非常に基本的かつ重要な使われ方です。

ただし、実務ではexecute()メソッドを直接使うシーンは限定的です。通常は、目的が明確な以下のメソッドを使います。

executeQuery(): SELECT文など、結果セット(ResultSet)が返るクエリに使用。executeUpdate(): INSERT、UPDATE、DELETE文など、更新件数が返る処理に使用。execute(): 実行時までSELECTかUPDATEか不明な場合や、複数の結果が返る可能性がある特殊な場合に使用。

この文脈でのexecuteは、SQLの実行そのものを指します。

文脈②:【Java並行処理】非同期タスクの実行

次に、Javaの並行処理(マルチスレッド)を実現するjava.util.concurrentパッケージにもexecuteメソッドが登場します。これは、スレッドプールにタスク(Runnable)を投入し、非同期で実行させるためのメソッドです。

ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10);

executorService.execute(new Runnable() {

public void run() {

System.out.println("非同期でタスクが実行されました");

}

});

このExecutor.execute(Runnable command)は、Javaの標準ライブラリの一部です。(出典:Oracle公式ドキュメント)この文脈のexecuteは、タスクの「非同期実行依頼」を意味します。

文脈③:【Webフレームワーク】リクエスト処理の起点

そして、本記事で最も焦点を当てるのが、Webアプリケーションフレームワークにおけるexecuteメソッドです。これは、ユーザーからのHTTPリクエストを受け取り、対応するビジネスロジックを実行する「起点」として機能します。

特に、一昔前のフレームワークであるStrutsやSeasar2 (S2Struts) では、Actionクラスにexecuteメソッドを定義し、ここに処理を記述するのが標準的なお作法でした。

/* StrutsやSeasar2での典型的なActionクラスの例 */

public class UserAction {

// ... フォームプロパティやServiceのインジェクション ...

public String execute() {

// 1. 入力チェック

if (inputForm.getName() == null) {

return "error.jsp";

}

// 2. ビジネスロジック呼び出し

userService.register(inputForm);

// 3. 遷移先の決定

return "success.jsp";

}

}

この「何でも実行する」という名前のせいで、executeメソッドは多くの責務を抱え込みやすいという構造的な問題を抱えていました。

一方で、現代の主流であるSpring Framework (Spring Boot) では、executeという名前は規約として存在しません。代わりに@GetMapping("/users")や@PostMapping("/register")のように、URLとHTTPメソッドで処理(ハンドラメソッド)をマッピングします。したがって、これによりメソッドの責務がより明確になっています。

なぜexecuteメソッドは「落とし穴」になるのか?

特に文脈③(Webフレームワーク)において、executeメソッドはバグの温床となり、システムの保守性を著しく低下させる「落とし穴」となりがちです。その背景には、構造的な理由が存在します。

理由1:汎用的な名前による「責務の曖昧さ」

最大の理由は、execute(実行)という名前が曖昧すぎることです。例えばregisterUserやsearchItemといった名前であれば、「ユーザー登録」や「商品検索」以外のロジックを書くことに違和感を覚えます。

しかし、「実行する」という名前のメソッドには、入力チェック、ロジック呼び出し、トランザクション管理、例外処理、画面遷移先の決定など、あらゆる処理を詰め込んでも「実行している」ことになってしまいます。したがって、この曖昧さが、ロジックの肥大化を助長するのです。

理由2:レガシーフレームワークの「お作法」

前述の通り、StrutsやSeasar2では、リクエスト処理の入口としてexecuteを定義することが「お作法」でした。このお作法自体が、1つのメソッドに処理が集中する「トランザクションスクリプト」と呼ばれる設計パターンを誘発しやすかったのです。

さらに、Seasar2は2016年9月をもってサポートを終了(EOL)しています。(出典:The Seasar Project)現在もSeasar2で稼働するシステムを保守している場合、このexecuteメソッドの肥大化は、セキュリティリスクと保守コスト増大の双方に直結する深刻な技術的負債となります。

現場で頻発するexecuteメソッドの3大落とし穴(実例)

こうした背景から、実際の開発現場ではexecuteメソッドに起因する様々なトラブルが発生します。ここでは、私が実際に経験したものも含め、特に頻発する3つの落とし穴を紹介します。

落とし穴①:ロジックの肥大化(ゴッドメソッド化)

最も多く、最も深刻な問題がこれです。本来、Controller層(Actionクラス)の役割は「リクエストを受け付け、Service層に処理を委譲し、結果をViewに返す」ことだけのはずです。

しかし、executeメソッドでは、以下のようにビジネスロジックやデータアクセスまでが記述されがちです。

/* 悪い例:executeメソッドが肥大化したゴッドメソッド */

public String execute() {

// 1. 入力検証(本来はFormの役割)

if (StringUtils.isEmpty(form.getUserId())) {

errors.add("userId", "IDは必須です");

}

// 2. 権限チェック(本来はFilterやAOPの役割)

if (!sessionDto.isAdmin()) {

return "authError.jsp";

}

// 3. ビジネスロジック(本来はService層の役割)

// トランザクション管理もここに書かれている…

Connection conn = null;

try {

conn = dataSource.getConnection();

conn.setAutoCommit(false);

// 4. データアクセス(本来はDAO/Repositoryの役割)

PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("UPDATE ...");

pstmt.setString(1, form.getUserName());

pstmt.executeUpdate();

conn.commit();

} catch (SQLException e) {

// 5. 例外処理(不十分)

conn.rollback();

return "dbError.jsp";

} finally {

if (conn != null) conn.close();

}

// 6. 画面遷移

return "success.jsp";

}

【実害】

このようなコードは「密結合」の塊です。

- テスト不能: DB接続やセッションが絡み、単体テスト(JUnit)が実行できません。

- 影響範囲の不明確化: 少し修正しただけで、全く関係ない権限チェックやDB更新に影響(デグレ)が出る恐れがあります。

- 再利用性の欠如: ロジックが分離されていないため、他の機能で「ユーザー更新処理」だけを再利用することができません。

落とし穴②:戻り値(遷移先)の不統一

次に、executeメソッドの戻り値がカオス化する問題です。StrutsやSeasar2では、戻り値の文字列(論理名)によって遷移先のJSPを決定していました。

しかし、プロジェクトのルールが曖昧だと、以下のように戻り値が不統一になります。

return "success.jsp";(直接JSPを指定)return "userList";(設定ファイルでマッピングされた論理名)return null;(画面遷移しない、またはAjax通信)public void execute() { ... }(戻り値がvoid型)

【実害】

呼び出し元(フレームワーク)が戻り値をどう解釈すればよいか混乱します。特に、後から改修に入った開発者は、そのメソッドが画面遷移を伴うのか、データだけを返すのかを、コードの奥深くまで読まないと判断できなくなります。

落とし穴③:例外の握りつぶし(サイレントエラー)

これはJava開発全体に言えることですが、肥大化したexecuteメソッドでは特に発生しやすい問題です。ロジックが複雑化し、エラーハンドリングが面倒になると、開発者は安易な例外処理に逃げがちです。

/* 最も危険な例:例外の握りつぶし */

public String execute() {

try {

// ... 何十行もの複雑な処理 ...

service.doSomethingComplex(form);

} catch (Exception e) {

// ★問題の箇所★

// ログも出さず、エラー画面にも遷移せず、握りつぶす

// e.printStackTrace(); // 開発環境では動くが本番ではログに残らない

}

// 何事もなかったかのように正常終了の画面へ

return "success.jsp";

}

【実害】

ユーザー側では「ボタンを押したのにデータが登録されない」といった現象が起きているのに、システム側ではエラーログが一切出力されません。これは「サイレントエラー」と呼ばれ、障害発生時の原因究明を極めて困難にします。

IPA(情報処理推進機構)も、例外を不適切に処理することの危険性を指摘しており、信頼性の高いシステム構築のためには適切なログ出力とエラーハンドリングが不可欠です。(出典:IPA 安全なプログラミング)

【対策】保守性を高めるexecuteメソッドのリファクタリング戦略

もし、あなたの現場がこれらの落とし穴に陥ったexecuteメソッドを抱えている場合、早急な対策が必要です。ここでは、保守性・テスト容易性を高めるための具体的な設計改善(リファクタリング)手法を紹介します。

対策①:責務の分離(Service層・Repository層への委譲)

最も重要かつ根本的な対策は、「責務の分離」です。肥大化したexecuteメソッドのロジックを、適切な層(レイヤー)に移動させます。

これは、Spring Frameworkが推奨する標準的なアーキテクチャです。(参考:Spring Framework公式)

- Controller層 (Action):

executeメソッド。HTTPリクエストの受付とレスポンスの返却に専念。入力値の形式チェック(バリデーション)まで。 - Service層: ビジネスロジックの本体。トランザクション管理もここで行う。

- Repository層 (DAO): データベースとのやり取り(SQL実行)に専念。

/* 改善例:SpringのDIを活用し、責務を分離 */

@Controller // (Springの場合。Seasar2ならActionクラス)

public class UserAction {

@Autowired // (SpringのDI。Seasar2なら@Resource)

private UserService userService;

@Autowired

private UserFormValidator validator;

/* executeメソッドは「調整役」に徹する */

public String execute(@Valid UserForm form, BindingResult bindingResult) {

// 1. 入力検証(Validatorに委譲)

if (bindingResult.hasErrors()) {

return "inputError.jsp"; // エラー画面へ

}

// 2. ビジネスロジック(Serviceに委譲)

// executeメソッド内にはDB接続やロジックが一切登場しない

try {

UserData userData = convertFormToData(form); // DTOへの詰め替え

userService.register(userData);

} catch (DuplicateUserException e) {

// 業務例外をcatch

bindingResult.rejectValue("userId", "error.duplicate", "既に使用されているIDです");

return "inputError.jsp";

}

// 3. 遷移先の決定

return "redirect:/user/success"; // 成功画面へリダイレクト

}

}

このように、executeメソッドが「Serviceを呼び出すだけ」のシンプルな状態になれば、見通しが格段に良くなり、Service層単体でのテストも可能になります。

対策②:共通例外ハンドラの導入

落とし穴③(例外の握りつぶし)を防ぐため、例外処理をexecuteメソッドから追い出します。個別のメソッドでtry-catchを書くのではなく、フレームワークの機能でアプリケーション全体の例外を横断的に捕捉します。

Spring Boot(Spring MVC)では、@ControllerAdviceまたは@RestControllerAdviceを使うのが現代的なベストプラクティスです。

/* Spring Bootでの共通例外ハンドラの例 */

@ControllerAdvice

public class GlobalExceptionHandler {

@ExceptionHandler(DuplicateUserException.class)

public String handleDuplicateUserException(DuplicateUserException ex, Model model) {

// 業務例外(ユーザー重複)の場合

model.addAttribute("errorMessage", ex.getMessage());

return "inputError"; // エラー入力画面のビュー名を返す

}

@ExceptionHandler(Exception.class)

@ResponseStatus(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR)

public String handleSystemException(Exception ex, Model model) {

// 予期せぬその他の例外(システムエラー)の場合

// ★必ずログに出力する★

log.error("予期せぬエラーが発生しました", ex);

model.addAttribute("errorMessage", "システムエラーが発生しました。管理者に連絡してください。");

return "systemError"; // 汎用エラー画面のビュー名を返す

}

}

これにより、個別のexecuteメソッドからは冗長なtry-catchブロックが消え、ロジックがクリーンになります。また、例外処理のロジックが一箇所に集約されるため、ログの出力漏れや、ユーザーへのエラー通知漏れを防ぐことができます。

対策③:コマンドパターンによる処理の分離

executeメソッドの責務を分離するもう一つの古典的な手法として「コマンドパターン(Command Pattern)」があります。これは、実行されるべき処理(ロジック)そのものをオブジェクトとしてカプセル化(内包)するデザインパターンです。

executeメソッドは、リクエストに応じて適切な「コマンドオブジェクト」を生成し、そのコマンドのexecuteを呼び出すだけの「実行窓口」に徹します。

/* コマンドパターンのインターフェース */

interface Command {

String execute(RequestContext context); // 実行メソッド

}

/* 登録処理をカプセル化 */

class RegisterUserCommand implements Command {

private UserService userService;

public String execute(RequestContext context) {

UserForm form = context.getForm();

// ... バリデーション ...

userService.register(form);

return "success.jsp";

}

}

/* Actionクラスは「窓口」に徹する */

public class UserAction {

// コマンドを解決するファクトリなど(省略)

public String execute() {

// リクエスト内容に応じて適切なコマンドを決定

Command command = commandFactory.getCommand(request);

// コマンドを実行し、結果(遷移先)を返す

return command.execute(context);

}

}

この設計は、Spring MVCが登場する以前のStruts時代によく採用されました。処理(コマンド)単位でクラスが分離されるため、テストが容易になり、再利用性も高まります。

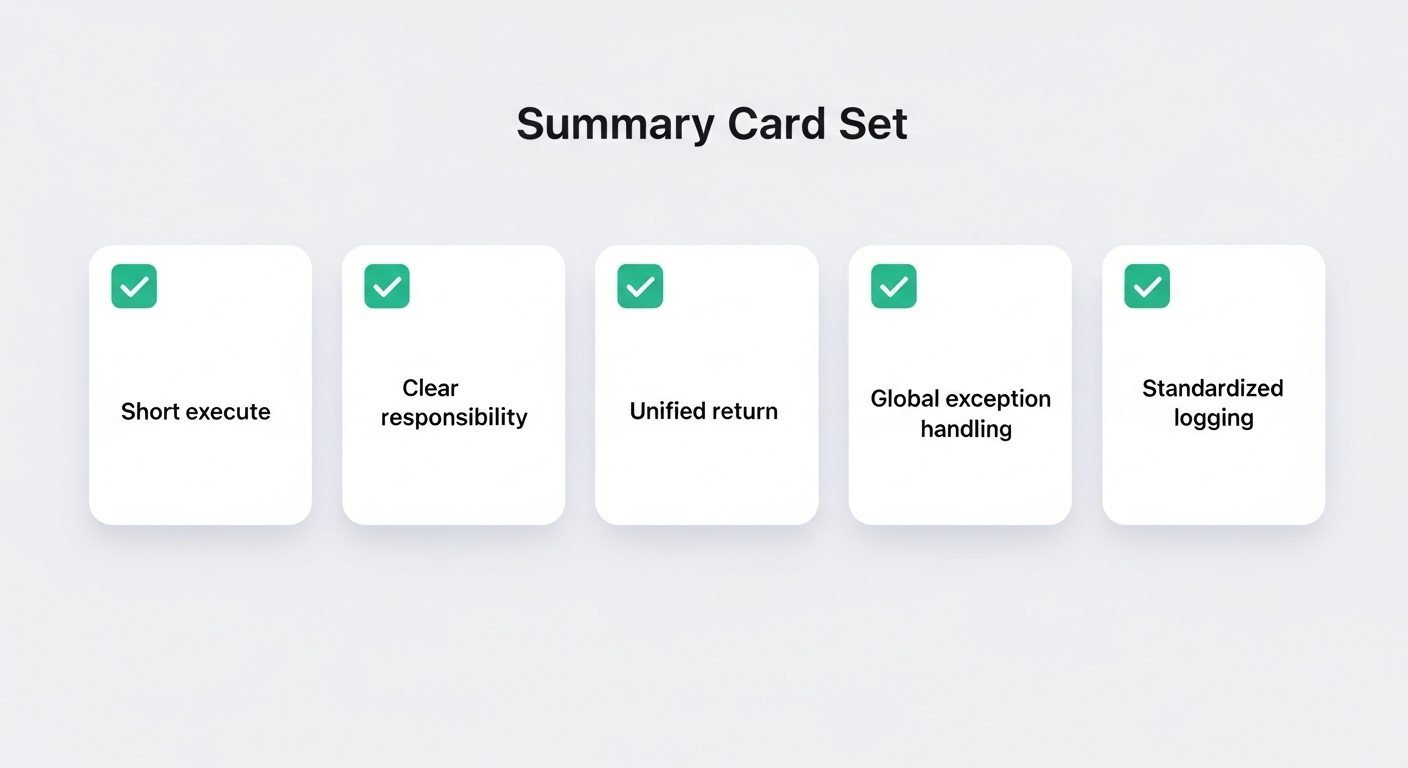

まとめ|executeメソッドは「動かす」より「設計する」意識を

本記事では、Java開発におけるexecuteメソッドの3つの文脈と、特にWebフレームワークにおいて頻発する3つの重大な落とし穴について解説しました。

executeメソッドは、その汎用的な名前ゆえに、入力検証、ビジネスロジック、データアクセス、例外処理、画面遷移といった多様な責務を詰め込まれ、肥大化(ゴッドメソッド化)しやすいという構造的な弱点を持っています。

特にSeasar2(EOL)やStrutsなどのレガシーシステムを保守する場合、このexecuteメソッドの品質がシステム全体の保守性を左右します。

したがって、優れた開発者はexecuteメソッドに処理を「書く」のではなく、いかに処理を「書かない」かを設計します。責務をService層やValidator、共通例外ハンドラに適切に委譲し、executeメソッドは単なる「調整役」に徹させること。これが、保守性とテスト容易性を高めるための鍵となります。

今後、レガシーコードのリファクタリングや新規開発に携わる際は、「executeは短く、責務は明確に」を意識して設計してみてください。

Java™ Platform, Standard Edition 8 API仕様 - Executor

The Seasar Project (EOL)

Spring Framework Documentation

IPA 情報処理推進機構 - 安全なプログラミング・セキュアコーディング

ドライブラインは「未経験からエンジニア」を本気で応援します

ドライブラインでは、社会人を含む未経験者がエンジニアへキャリアチェンジできる実践的な育成カリキュラムを提供しています。設計・開発・テスト・運用まで、現場で通用するスキルを体系的に学べます。

実務直結カリキュラム

要件定義〜Git運用・レビューまで、実践形式で習得可能。

メンター伴走型サポート

現役エンジニアが1on1で学習とポートフォリオを支援。

SE志向の育成

PG止まりから脱却し、上流工程を担える人材へ。

転職・案件参画サポート

OJT・案件参画・キャリア設計まで一貫支援。

「未経験から本気でエンジニアを目指したい」あなたへ。まずはドライブラインの採用ページで詳細をご覧ください。